This post builds on the research article “Why do "Good" Pictures Matter in Anthropology?” which was published in the August 2022 issue of the Society’s peer-reviewed journal, Cultural Anthropology.

(Avec traduction en français)

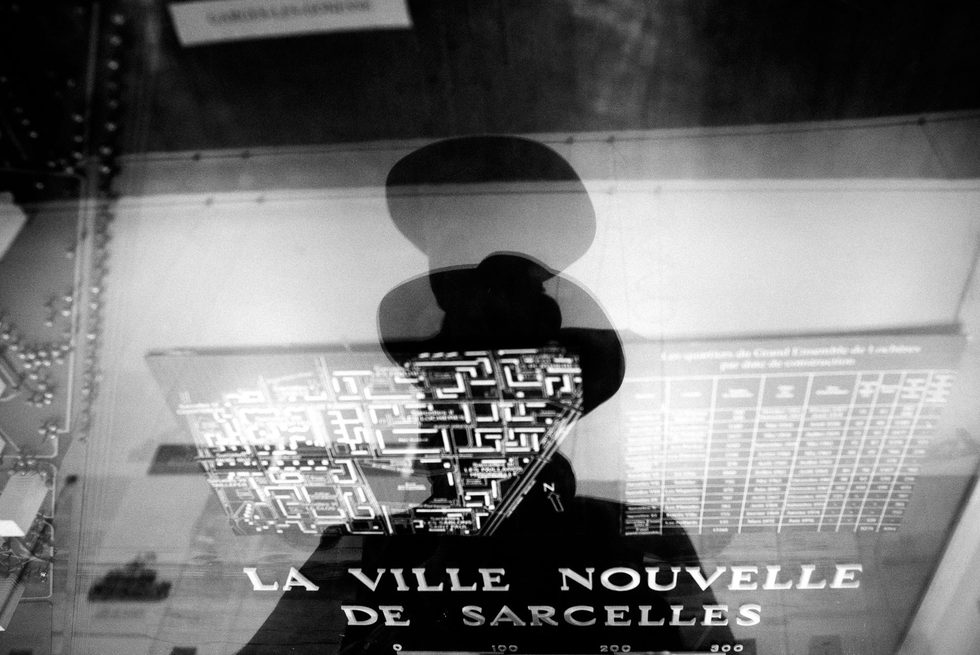

Camilo Leon-Quijano’s “Why do ‘Good’ Pictures Matter in Anthropology?” explores the ethnographic use of photography and visual representation in anthropology. This post highlights his theoretical contribution to the field of visual anthropology and ethnographic methods, as well as his fieldsite engagement in Sarcelles, a French banlieue (a suburban community) in the North of Paris. It features an interview with the author about his work as a photographer-anthropologist, his commitment to historiographic practices of representation, and his uses of photographic narratives. A French translation is available here.

"There is nothing more real than this conjunction between photography and ethnography."

Interview

Clara Beccaro: Can you tell our readers what drew you to photography? How did you come to rely on photography as an ethnographic method?

Camilo Leon-Quijano: I have been taking photos since I was very young, it is a practice that I love and that I do regularly. In fact, I have never had any training in photography; I am self-taught, so let's say that my interest in photography is first of all a personal interest that I later applied to my professional practice as an anthropologist. Because photography is my passion, I spent a long time asking myself, especially during my studies, what I could do to connect it with my other passions, which are the social sciences. This led me to read several works that revolve around the issue of power within ethnographic inquiry. In fact, this is where the whole question of participatory methods emerges for me and, alongside, the question of my place as an observer, a man, in a position of power. In addition, at that time, I was working a lot on gender issues. The first uses that I made of the camera within the framework of an ethnographic investigation led me to question relations of power. I therefore deployed participatory methods, in particular photo-voice and photographic mapping, to study gender relations in the city. In this context, I had done photo workshops in feminist organizations in Colombia and Sarcelles. And, in the end, I realized that in spite of doing participatory workshops, what I liked doing was taking photos. Originally, I would not allow myself to take pictures because I was worried that it would locate me into far too significant power dynamics within ethnographic inquiry. Yet, in the end, I told myself that I had to take the risk. That is, I allowed myself to genuinely do what I love, which is to take pictures, to edit, to publish. What I realized is that, by photographing, I could still question the place of the anthropologist in the field, and let's say that this is the starting point of the article that I published in Cultural Anthropology.

CB: An important part of your argument is that good pictures “rely on photographic conventions existing in the social environment from which they emerge” (573). You’ve laid out some of the photographic conventions of Sarcelles and the representational forces they are working against, but I am interested to know more about your own photographic repertoire. What visual narratives shape your photographic practice? Are there ethnographic encounters or moments in the picture-taking process where you would say that your photographic canon is particularly discernable?

CLQ: For this question, I think there are two layers to it. What I see is that, on the one hand, photographic conventions imply a particular attention to what I call a historiography, or a critical history of the representations of subjects, whether they are observed or photographed. For example, within the framework of my ethnography, it concerns the critical history of the representations of the French banlieues. There's obviously that first reach, but then it also involves paying attention to how a specific audience is going to receive the pictures. It is a question of grasping the way in which certain photographic conventions, in particular in a specific social environment, act. And so, the objective in my case is to de-compartmentalize, to open up to as many people as possible the photo story by means of a visual production that can enter into dialogue with pre-existing representative forms. My aesthetic is still very close to photojournalism, to documentary photography. I build a narrative: I start with a strong image, a main subject; I pay attention to landscapes, objects, characters, and it's not just a succession of photographs that are linked together or that want to show a bit of a whole. There is a narrative behind it, and it is claimed. However, I do not consider myself a photojournalist, nor do I consider myself a documentary photographer. I am an anthropologist and a photographer, even if the borders are very porous. This distinction implies a different relationship to time and to the trade in the way in which photographers and anthropologists earn their living. I can really let my photos “rest,” in a drawer or live otherwise; a photographer really depends on their photo production, while I live off my scientific production, which also involves a photographic dimension. It's a different economy of images.

CB: In the first ethnographic encounter you describe, you mention the ways in which Sarcellois (people of Sarcelles) “operate visual control over what can or should be publicly shown” (580). Knowing that Sarcelles is a banlieue where inhabitants witness and experience heavy police presence, what else can you tell us about how the community operates this visual control to counter the panoptical power of the state? What kind of practices come into view? And is there a consensus (or lack thereof) amongst your interlocutors regarding the terms of what should or should not be shown?

CLQ: In all the encounters I had in the field, there was an interest on the part of my interlocutors to question the public image of Sarcelles. So, I often heard the following remarks: “people who talk about Sarcelles have never been here,” “they don't know Sarcelles well,” or “it's not war here.” And, it's true in fact, there is a kind of editorial common in the banlieues, where only certain thematics that are really stereotyped can be represented. On the ground, I noticed a desire from the Sarcellois to detach themselves from the image of the city; but this does not mean that there was a consensus on how to “combat” the stereotypes at play or how to fight against the panoptic control of the city. On the contrary, there were different actions deployed to break away from forms of hegemonic representation. I don't see a unified strategy for a community control of the banlieues’ visual repertoire. There is rather a dissensus. For example, if you type Sarcelles on YouTube, you will see that there are plenty of rap music videos from certain artists who put a high visibility on violence, drug trafficking, and forms of hegemonic masculinity present in the neighborhood. This imagery enters in conflict with the activities of other inhabitants and cultural collectives who wish to show another face of Sarcelles through varied, social, and public actions. In the end, there is no unified vision, rather, there are different types of visualization of the city that take place.

CB: After describing an ethnographic encounter gone “wrong,” you conclude that “[s]ometimes a ‘good’ photograph thus also implies not taking pictures at all” (581). However, I am wondering if you could tell us more about photographs you did take but have decided not to show? Are they stored, destroyed, or archived? What is their fate, and what role do they play in your ethnographic framework?

CLQ: Indeed, I decided not to show certain pictures, even pictures that I consider aesthetically or narratively very strong, I didn't do it. I'll give you an example: there was a photo of a rugby player, in which there is a part of her body that was exposed and, even if she didn't tell me directly, she made a gesture that she did not want this photo shown. Obviously, this photo, I did not publish, and I did not show it. There is a certain ethic in the way images are shown. And regarding your question, well in my case they are archived in a hard drive [laughs]. In the field, I took more than eleven thousand edited photos, which I treasure on several hard drives. I think these photos can be reused. At the moment, I am putting on an exhibition, here, in Marseille, at the Maison de l'Architecture et de la Ville, which is called "La Cité. Une Anthropologie Photographique," which was financed by the Wenner-Gren Foundation. For this exhibition, I didn't take the photos that I usually show, but I searched through my archives, and I chose photos that I hadn't used in my articles, in my dissertation, or in a book that I'm currently writing. Let's say that spatializing the photographic narrative, in a gallery or in a public, physical space, made me look for photos that would much better serve the narrative that I was going to build in the exhibition. The question that arises is who can have access to these materials there, and for the moment, it’s not a definitive answer. But, for my research in Sarcelles, I’m the only one who has had access to these images. Yet, for example, during the construction of the exhibition with Jeff Silva, a filmmaker and anthropologist, he had access to my collections because he was the curator of the exhibition. Concerning the durability of these documents, especially digital files, this is a larger question that is not only intended for anthropology. I don't have an answer yet. For instance, there are photos that have been archived and entered into a collection of the community of the municipality of Sarcelles which ensures, in a certain sense, their durability.

"I am one of those who think that anthropology must be multimodal. Photography must dialogue with other media, and sound is obviously part of it. If sound makes it possible to create new meanings within a photographic narrative, it can also contradict what a photo says."

CB: I watched Les Rugbywomen (2017), and was fascinated by your layering of sonic narratives onto visual ones. What role does sound, especially when it is not displayed or audible to the viewer, play in the photographs you capture?

CLQ: At the beginning, it was really photography and a bit of sound. But gradually, sound began to occupy, and currently occupies, a very important role in my photographic production. I do not conceive the realization of a photo subject without a sound relay. Every time I go to the field, I come with my cameras, a Zoom H6 recorder, and microphones to take quality sound. Sound really plays a crucial role in how the images dialogue and build a narrative. Although I am a photographer, and my intellectual project aims at a story in visual anthropology through photography, I am one of those who think that anthropology must be multimodal. Photography must dialogue with other media, and sound is obviously part of it. If sound makes it possible to create new meanings within a photographic narrative, it can also contradict what a photo says. The challenge for me is to give the right place to the two mediums; this requires once again material attention, to the way both formats dialogue and the way they're displayed publicly.

CB: Finally, in your article, you return often to the tension between representation and reputation, a relation which I also read to be entwined with matters of reality and truth. For instance, you describe the photograph of les anciens as a “staging,” a “graphic construction” where your “manipulation is evident” (583). Likewise, your photograph with Maryse Gevrey is a “composed portrait,” a performance (589). In a contemporary moment that is defined as “post-truth,” how does photography allow you to think about the question of reality? And, how would you say your interlocutors rely on the visual to reconfigure the reality of their political existence?

CLQ: I don't know if you've had the opportunity to see this work, but your question made me think of the recent piece by Jonas Bendiksen, a photographer who built a photo-report from scratch called The Book of Veles. It is a false documentary, with false images and false texts, which is constructed through artificial intelligence around a city in North Macedonia, called Veles. He did this to warn about the ease of creating fake news. And, he tricked maybe one of the biggest photojournalism festivals in the world, called Visa Pour l’Image. By doing this, he wanted to show that even in a high place of legitimization of photojournalism, the journalistic photo medium, very realistic and objective, was vulnerable to fake news. And so, suddenly, your question made me think of that because I said to myself that in a post-truth period, photography is more than ever useful for precisely linking images to reality on the ground. My own idea is that photographs themselves do not bring us back to a piece of reality. Photography in itself does not reflect reality. And that's the whole point of ethnographic reflexivity: it's because as anthropologists, we spend time in the field, we keep a field notebook, we analyze and reflect on experiences in the field, that reality can be associated with a visual representation. If I come back to my work, Maryse's photo is a visual representation of something invisible: anxieties and stress are certainly not visible to the naked eye, but this does not mean that her anxieties and her stress do not have a relationship to reality. These are real questions and they impact Maryse's daily life. The role of the anthropologist photographer, for me, is to think of a visual narrative that makes it possible to account for this reality by means of a process that is material and narrative, which takes into account experience in the field. There is nothing more real than this conjunction between photography and ethnography.

Ethnographie Photographique: Entretien avec Camilo Leon-Quijano

Ce billet s'appuie sur l'article de recherche “Why do ‘Good’ Pictures Matter in Anthropology?” écrit par Camilo Leon-Quijano, qui a été publié dans le numéro d'août 2022 de Cultural Anthropology.

“Why do ‘Good’ Pictures Matter in Anthropology?” de Camilo Leon-Quijano explore l'utilisation ethnographique de la photographie et de la représentation visuelle en anthropologie. Ce billet met en lumière sa contribution théorique au domaine de l'anthropologie visuelle et des méthodes ethnographiques, ainsi que son engagement sur le terrain à Sarcelles, une banlieue française au nord de Paris. Il présente un entretien avec l'auteur sur son travail de photographe-anthropologue, son recours aux pratiques historiographiques de représentation, et ses usages des récits photographiques.

Entretien

Clara Beccaro: Peux-tu dire à nos lecteurs ce qui t'a attiré vers la photographie ? Comment en es-tu venu à utiliser la photographie comme méthode ethnographique ?

Camilo Leon-Quijano: Je fais de la photo depuis que je suis tout petit, c’est une pratique que j’aime et que je fais régulièrement. Je n’ai jamais eu de formation à la photo; je suis autodidacte, donc disons que mon intérêt pour la photographie, c’est d’abord un intérêt personnel que j’ai plus tard appliqué dans ma pratique professionnelle en tant qu’anthropologue. Comme la photographie était l’une de mes passions, je me suis demandé, pendant mes études, ce que je pouvais faire pour la relier à une autre de mes passions, les sciences sociales. Ce désir m’a amené à lire plusieurs articles qui tournent autour de la question du pouvoir au sein de l’enquête ethnographique. C’est là qu’émerge la problématique des méthodes participatives et celle de comment questionner ma place en tant qu’observateur, homme, dans une position de pouvoir. À ce moment-là, je travaillais sur le débat du genre, du coup, les premières utilisations que j’ai fait de l’appareil photo dans le cadre d’une enquête ethnographique m’ont amené à remettre en cause certains rapports de pouvoir. J’ai donc déployé des méthodes participatives, notamment la photovoice et la cartographie photographique, pour étudier les rapports de genre en ville. Dans ce cadre là, j’avais fait des ateliers photo dans des associations féministes en Colombie et à Sarcelles, et au final, je me suis rendu compte que, oui je faisais des ateliers participatifs, mais ce que j’aimais aussi c’était prendre des photos. Je n’osais pas photographier car je pensais que ça allait me positionner dans une situation de pouvoir dominante au sein de l’enquête. Au final, j’ai décidé de me lancer. C’est là que je me suis autorisé à faire ce que j’aime, c’est-à-dire à photographier, éditer, publier. Je me suis rendu compte qu’en photographiant, je pouvais aussi réfléchir à la place de l’anthropologue sur le terrain et c’est là le point de départ de l’article publié dans Cultural Anthropology.

CB: Une partie importante de ton argument se tourne vers le fait que les bonnes images “s'appuient sur des conventions photographiques existant dans l'environnement social d'où elles émergent” (573). Tu évoques certaines des conventions photographiques de Sarcelles et les forces de représentation contre lesquelles elles travaillent, mais je suis intéressé.e d'en savoir plus sur ton propre répertoire photographique. Quels récits visuels façonnent ta pratique photographique ? Y a-t-il des rencontres ethnographiques ou des moments dans le processus de prise de vue où tu dirais que ton "canon photographique" est particulièrement discernable ?

CLQ: Cette question a une double portée. Je pense en effet que les conventions photographiques impliquent une attention particulière à ce que j’appelle une historiographie, ou une histoire critique des représentations des sujets, qu’ils se fassent observer ou photographier. Par exemple, dans le cadre de mon ethnographie, l’histoire critique des représentations des banlieues françaises, il y a évidemment cette première portée, mais ensuite, elle suppose aussi une attention particulière à la façon dont un public spécifique va recevoir les photos. Il s’agit de saisir la manière dont certaines conventions photographiques, notamment dans un environnement social précis, agissent. Dans mon cas, l’objectif est de décloisonner, d’ouvrir au plus grand nombre, le récit photo au moyen d’une production visuelle qui puisse entrer en dialogue avec des formes représentatives pré-existantes. Mon esthétique se rapproche du photojournalisme et de la photographie documentaire. Je construis une narration : je commence avec une image forte, un sujet principal ; je fais attention aux paysages, aux objets, aux personnages, et ce n’est pas seulement une succession de photos qui sont liées entre elles ou qui veulent montrer un ensemble. Non, en coulisse, il y a un vrai story-telling, revendiqué. Malgré tout, je ne me considère pas comme photo-journaliste, ni comme photographe documentaire: je suis à la fois anthropologue et photographe, même si les frontières sont très poreuses. Cette distinction implique un rapport différent au temps et au métier. Je peux laisser longtemps mes photos “se reposer” dans un tiroir; alors qu’un photographe dépend directement de sa production photo pour survivre, je vis de ma production scientifique qui implique aussi une dimension photographique. Tout simplement, l’économie des images est différente.

CB: Dans la première rencontre ethnographique que tu décris, tu évoques la manière dont les Sarcellois “exercent un contrôle visuel sur ce qui peut ou doit être montré publiquement” (580). Sachant que Sarcelles est une banlieue où les habitants témoignent et subissent une forte présence policière, que peux-tu nous dire d'autre sur la façon dont la communauté opère ce contrôle visuel pour contrer le pouvoir panoptique de l'État ? Quels types de pratiques apparaissent ? Et, y a-t-il un consensus (ou une absence de consensus) parmi tes interlocuteurs sur les termes de ce qui doit ou ne doit pas être montré ?

CLQ: Dans toutes les rencontres que j’ai faites sur le terrain, il y avait un intérêt de la part des interlocuteurs de questionner et de complexifier cette image publique de Sarcelles. Souvent, j’ai entendu ce genre de phrases : “les gens qui parlent de Sarcelles ne sont jamais venus ici”, “ils ne connaissent pas bien Sarcelles”, ou “ici, c’est pas la guerre”. Et c’est vrai en fait, il y a une sorte de common éditoriale sur la banlieue, où pour parler de la banlieue, il faut parler de certains sujets qui sont vraiment stéréotypés. Moi, sur le terrain, j’ai remarqué une volonté des Sarcellois de se détacher de l’image de la ville; ce n’est pas pour autant qu'il y avait un consensus sur la façon de lutter contre le stéréotype ou contre le contrôle panoptique de la cité. Au contraire, il y a différentes actions pour se détacher d’une forme de représentation hégémonique. Je ne conçois pas qu’il y ait une forme de stratégie unifiée de contrôle de la communauté de leur répertoire visuel. Il y a plutôt un dissensus. Par exemple, si tu tapes Sarcelles sur YouTube, tu vas voir qu’il y a plein de clips de rap de certains artistes qui mettent l’accent sur la violence, le trafic de drogue, des formes de masculinités hégémoniques présentes dans le quartier. Cette imagerie entre en conflit avec les activités d’autres habitants, ou d’autres collectifs culturels, qui souhaitent montrer un autre visage de Sarcelles par des actions variées, sociales, et publiques. En fin de compte, il y a différents types de visualisation sur la ville qui se mettent en place, il n'y a pas de vision unifiée.

CB: Après avoir décrit une rencontre ethnographique qui a "mal tourné", tu conclus que “parfois une 'bonne' photo implique donc aussi de ne pas prendre de photos du tout” (581). Cependant, je me demande si tu ne pourrais pas nous en dire plus sur les photos que tu as prises mais que tu as décidé de ne pas montrer ? Sont-elles stockées, détruites ou archivées ? Quel est leur destin et quel rôle jouent-elles dans ton cadre ethnographique ?

CLQ: En effet, moi j’ai décidé de ne pas montrer certaines photos, même lorsque j’avais des photos que je considérais comme esthétiquement ou narrativement très fortes, je ne l’ai pas fait. Je te donne un exemple: j'ai fait une photo d’une joueuse de rugby, dans laquelle il y a une partie de son corps qui était exposé et, même si elle ne me l’a pas dit directement, elle a carrément fait un geste pour signifier qu’elle ne souhaitait pas voir cette photo exposée. Évidemment, cette photo je ne l’ai pas publiée et je ne l'ai pas montrée. Il y a une certaine éthique aussi dans la façon dont on montre les images. Par rapport à ta question, et bien dans mon cas, elles sont simplement archivées dans un disque dur (rire). Sur le terrain, j’ai réalisé plus de 11,000 photos éditées, que j’ai gardé précieusement. Je pense que ces photos peuvent être réutilisées. En ce moment je monte une expo ici à Marseille, à la Maison de l’Architecture et de la Ville, qui s’appelle “La Cité. Une Anthropologie Photographique", qui a été financée par la Wenner-Gren. Pour faire cette expo, je n’ai pas pris les photos que j’ai l’habitude de montrer, mais j’ai fouillé dans mes archives et j’ai choisi des photos que je n’avais pas utilisé dans mes articles, dans ma thèse, ou dans un livre que je suis en train d'écrire aussi. Disons que spatialiser le récit photographique, dans une galerie ou dans un espace public, physique, m’a fait chercher des photos qui serviraient beaucoup mieux au récit que j’allais construire dans l’expo.

Évidemment la question qui se pose c'est celle de qui peut avoir accès à ces sources, et, ce n’est pas pour l’instant une réponse définitive, mais dans mon cas c’est moi uniquement qui ai accès à ces images. Mais, par exemple, lors de la construction de l’expo, Jeff Silva, réalisateur et anthropologue, a eu accès à mes collections car il était le commissaire de l’exposition. En ce qui concerne la pérennité de ces documents, notamment numériques, c’est une question générale qui n'est pas uniquement destinée à l’anthropologie. Je n’ai pas encore de réponse. Il y a des photos qui sont entrées dans une collection de la communauté de la commune de Sarcelles, actuellement elles sont archivées là-bas, ce qui assure d’une certaine manière leur pérennité.

CB: J'ai regardé Les Rugbywomen (2017) et j'ai été fasciné.e par ta superposition de récits sonores sur des récits visuels. Quel rôle le son, surtout lorsqu'il n'est pas affiché ou audible pour le spectateur dans son rendu final, joue-t-il dans les photo que tu prends ?

CLQ: Au début, c’était vraiment la photo et un peu de son. Mais progressivement, le son a commencé à occuper, et il occupe actuellement, un rôle très important dans ma production photographique. Je ne conçois pas la réalisation d’un sujet photo sans un relais sonore. Chaque fois que je vais sur le terrain, je viens avec mes appareils photos, un Zoom H6, et des micros pour faire des prises de son de qualité. Le son joue vraiment un rôle crucial dans la façon dont les images dialoguent et construisent une narration. Bien que je sois photographe, et que mon projet intellectuel vise un récit en anthropologie visuelle à travers la photo, je fais partie de ceux qui pensent que l’anthropologie doit être multimodale. Il faut que la photo dialogue avec d’autres médias, et le son en fait évidemment partie. Si le son permet d’ancrer le sens d’une photo au sein d’un récit, il peut aussi contredire ce que dit une photo. Le défi pour moi, c’est de donner une juste place aux deux médiums, et cela passe par une attention, encore une fois, matérielle au format de présentation.

CB: Enfin, dans ton article, tu reviens souvent sur cette tension entre représentation et réputation, une relation que j'ai également lue comme étant entrelacée par des questions de réalité et de vérité. Par exemple, tu décris la photographie “des anciens” comme un “staging”, une construction graphique où ta “manipulation est évidente" (583). De même, ta photo avec Maryse Gevrey est un “portrait composé”, une performance (589). Dans un moment contemporain défini comme post-truth, comment la photographie te permet-elle de penser la question du réel ? Et, comment dirais-tu que tes interlocuteurs s'appuient sur le visuel pour reconfigurer la réalité de leur existence politique ?

CLQ: Je ne sais pas si tu as eu l’occasion de voir ce travail, mais ta question m’a fait penser à l'œuvre récente de Jonas Bendiksen, un photographe qui a construit de toutes pièces un reportage qui s’appelle The Book of Veles. C’est un faux reportage, avec de fausses images et des faux textes, et qui est construit à travers l’intelligence artificielle autour d’une ville en Macédoine du Nord, qui s’appelle Veles. Il a fait ça pour mettre en garde sur la facilité de créer des fake news. Et, il a piégé peut-être l’un des plus grands festivals de photojournalisme au monde qui s’appelle Visa Pour l’Image. En faisant cela, il voulait montrer que même dans un haut lieu de légitimation du photojournalisme, le milieu photojournalistique, très réaliste et objectif, était vulnérable aux fake news. Et donc du coup, ta question m’a fait penser à ça, car je me suis dit que dans une période de post-truth, la photographie est plus que jamais utile pour justement relier les images à la réalité sur le terrain. Mais mon idée, c’est que les photos en soi ne témoignent pas d’une réalité. Et c’est tout l’intérêt de la réflexivité ethnographique : c’est parce que nous sommes des anthropologues, que nous passons du temps sur le terrain, que nous gardons un carnet de terrain, que nous analysons et réfléchissons aux expériences sur le terrain que la réalité peut être associée à une représentation visuelle. Et donc, si je reviens à mon travail, la photo de Maryse n’est qu’une représentation visuelle de quelque chose d’invisible: les angoisses et le stress ne sont certes pas visible à l’œil nu mais ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont pas un rapport avec le réel. Ce sont des questions réelles qui impactent au quotidien la vie de Maryse. Le rôle de l’anthropologue-photographe, pour moi, est de penser un récit visuel qui permet de rendre compte de cette réalité, au moyen d’un procédé matériel et narratif qui prend en compte l’expérience sur le terrain. Il n’y a rien de plus réel que cette conjonction entre photographie et ethnographie.

References

Bendiksen, Jonas. 2021. The Book of Veles. London: GOST Books.

Leon-Quijano, Camilo. 2017. Les Rugbywomen: Plaquer Les Stéréotypes. 4 minutes, 4 seconds.

———. 2022. “Why Do ‘Good’ Pictures Matter in Anthropology?” Cultural Anthropology 37, no. 3: 572–98.